環境教育プログラム

河川環境楽園(木曽川水園・自然発見館)

自然発見館の環境教育の取り組み

自然発見館では、雄大な木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)の流域の自然を題材にして、「見て遊んで体験・学習する公園」として環境教育に取り組んでいます。子どもたちには、木曽三川が育んだ自然や風土・文化を楽しみながら学ぶ体験を提供します。

季節の中で体験できる自然と人間の関係を伝える専門の指導員(インタープリター)が、テーマに即した体験学習プログラムを用意しています。

自然発見館の環境教育プログラムは、「木曽三川公園管理センター」と「NPO法人生態教育センター」との間で取り交わされたパートナーシップに基づいて運営されています。

自然発見館の環境教育プログラムについて

環境教育プログラムとは

自然発見館では、自然環境に近いフィールドを活用し、そこに生息する動植物や自然環境について、『見る、遊ぶ。体験、学習する。』を基本テーマに、五感をフルに使い自然とふれあい、遊びながら自然環境について学べる環境教育プログラムを開発・提供しています。

自然発見館では、自然環境に近いフィールドを活用し、そこに生息する動植物や自然環境について、『見る、遊ぶ。体験、学習する。』を基本テーマに、五感をフルに使い自然とふれあい、遊びながら自然環境について学べる環境教育プログラムを開発・提供しています。

木曽川、新境川などの自然河川や、公園内を流れる人工河川など、水辺に囲まれた公園の立地条件を活かし「川」に焦点をあてたプログラムを豊富に用意しています。

木曽川、新境川などの自然河川や、公園内を流れる人工河川など、水辺に囲まれた公園の立地条件を活かし「川」に焦点をあてたプログラムを豊富に用意しています。

当館の46種類のプログラムは、学習指導要領で示される学習要素とリンクさせています。学校の指導過程の延長線上として利用の参考になるよう、「学校の授業とのつながり」を意識したプログラム運営に努めています。

貴重な体験をその場限りの「点」で終わらせないために、体験前と体験後の活動をひとつの流れとして提案しています。(体験後の活動はプログラムのまとめと連動)体験前の活動として、プログラムに「事前学習シート」を用意しています。当日のプログラムへの導入がスムーズとなり、効果的な体験が可能となります。

フィールドと施設を活用し、「みる・きく・さわる・つくる・えがく・しらべる・かんがえる」など様々な実体験を通じて楽しみながら学ぶことができます。

すべてのプログラムは次のステージで構成され、1団体に1人の指導員が対応します。(下図参照)

例)「川を汚したのは誰?」

| 1.導入 | 2.展開 | 3.ふりかえり |

|---|---|---|

| プログラムに集中するきっかけづくりの場 (家や学校の近くの川について話題にし、川を意識します) |

内容に応じてフィールドや施設が活用されて展開 (川にちなんだ実験後をします。) |

様々な活動の最後に、個々の体験を共有化 (感じたこと見つけたものを紹介し、個々の発見を共有します。) |

|

|

|

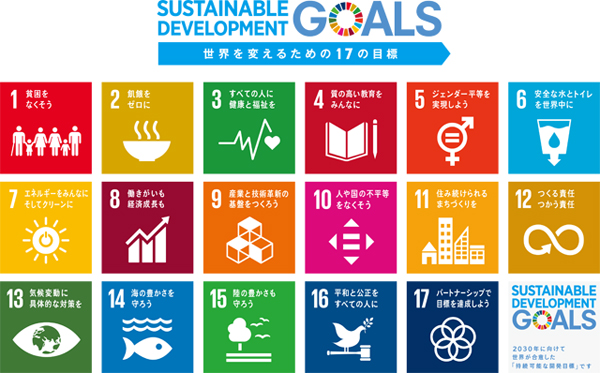

SDGs(持続可能な開発目標)を意識したプログラムを展開

2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標」の項目を盛り込んだプログラム展開を目指しています。